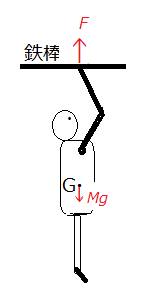

図1のように、懸垂で人が腕を曲げて自らの重心を引き上げるとき、重心運動に仕事をしたのは人の腕の筋力だろうか、それとも鉄棒を掴んだ手の平が鉄棒から受ける上向きの抗力Fだろうか。仕事と抗力に関して、国内国外の多くの物理教育関係者が主張するする命題「抗力は、その作用点が動かないので仕事をしない。」は本当に正しいだろうか。動力源は腕の筋力だから、力学的エネルギーを生み出すのは筋力に違いないが、人に働く上向きの力は鉄棒から受ける抗力Fのみである。

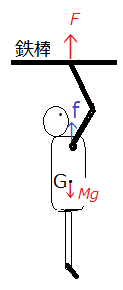

鉄棒にぶら下った状態から腕を曲げようとすると、図2のように、人の胴体は腕の付け根で腕から上向きの力f を受ける。人の胴体にとってf は外力であり、確かにf は仕事をして人体の大部分を上に引き上げている。しかし、f が引き上げているのは、腕を除いた人の胴体であり、腕まで含めた人の全体重ではない。

全体重を引き上げるのは鉄棒から受ける抗力F以外にないが、その作用点は動かない。この矛盾をどう解決すればよいだろうか。懸垂運動では、腕の変形運動と、重心の運動とが抗力Fで結びついている。二つの運動に抗力Fが果たす役割について考えてみよう。

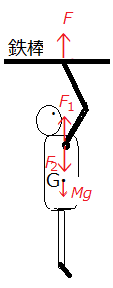

図3のように腕の付け根に、大きさがFと等しい二つの仮想的な外力F1とF2を加えても、図3は図1と等価であり、運動への影響はない。人体には四つの外力が働くことになり、そのうち、FとF2 の組とF1とMgの組の2組に分けてその役割を考えると、前者の二つの力FとF2は、腕を曲げて腕を縮めようとする変形運動に対する応力となって、その変形運動を妨げている。つまり腕の変形運動に負の仕事をする。後者の二つの力F1とMgは、重心の上向きの加速度をαとすると、重心の運動方程式:F1-Mg=Mαに寄与している。運動方程式から、F1のする仕事Wは、W=∫F1dy であり、始状態では静止していた重心の高さがhだけ増し、終状態で再び重心が静止したとすると、W=Mgh となる。

仮想的な力F1とF2は、もともと存在しない力であり、無くても運動は変わらないので、腕の変形運動に対する負の仕事と重心運動に対する正の仕事は、鉄棒から受ける抗力Fがその両方を同時に行っていることになる。抗力は力学的エネルギーを創り出すことはできないが腕の変形運動に負の仕事をし、重心運動に正の仕事をすることによって変形運動のエネルギーを重心運動のエネルギーに換えている。

懸垂と同じ力学現象は自然界の生き物の動きにも見られる。柳の枝に跳びつく平安時代の蛙も古池に跳び込む江戸時代の蛙も、その運動は、蛙の変形運動と重心運動とが、地面から受ける抗力によって結び付き、抗力は蛙の変形運動に負の仕事をして重心運動に正の仕事をして蛙は跳びあがることができる。

抗力のする正負同時一対の仕事の正しさは、並進運動と回転運動とが結びついた円柱の転がり運動の問題を解けば、数学的にも明らかであろう。図4のように半径α、質量M、中心軸の周りの慣性モーメントIの円柱の重心Gに、水平右向きの力Tを加えて円柱を台上で滑ることなく転がすとき、その運動は、並進運動と回転運動とに分解でき、転がり運動の運動方程式は、分解された二つの運動の運動方程式からなる成る連立方程式で表される。

(1)は並進運動の運動方程式、(2)は回転の運動方程式であり、一対となった両者が、転がり運動の運動方程式であり、(1)と(2)からなる連立方程式で表される。vは重心の速さ、ωは回転の角速度であり、円柱が滑らずに転がるためには、αω=vでなければならない。また円柱が台から受ける水平抗力Fは静止摩擦力である。力TとFとv(またはω)の三つの変数のうち、一つが与えられれば、残り二つを未知数とする二元連立方程式であり、これを数学的に解くのは簡単である。

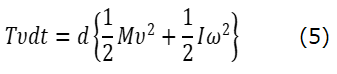

転がり運動にはTとFの二つの力が関わるが、Tの作用点はSであり、その変位は重心の変位に等しいが、Fは道路から受ける力であるから、その作用点の変位は0である。しかし、ニュートンの運動法則は作用点の変位の有無で力を区別していない。転がり運動を表す(1)と(2)式の連立方程式にも、力の作用点の変位は物理量として現われてはいない。dtを微小時間として、(1)式の両辺に重心の変位vdtを掛け、(2)式の両辺には回転角の変位ωdtを掛けると、次の一対の式が導かれる。

(4)式の左辺は、力のモーメントαFと回転角の変位ωdtの積であるが、それはFと重心の変位vdtの積になる。(3)式と(4)式の右辺は、それぞれ、並進運動および回転運動のエネルギーの増し分であるから、左辺はそれぞれ、並進運動および回転運動になされた仕事である。ここまでの計算過程に、力の作用点の変位は一切関係しない。(1)と(2)式からなる連立方程式から導かれた一対の(3)と(4)式は、抗力Fは並進運動に負の仕事をし、同時に回転運動に正の仕事をしていることを示している。抗力が仕事をしなければ、この場合、力学的エネルギーがすべて並進運動に配分され、回転運動に配分されない。円柱の中心軸のまわりの慣性モーメントは、I=Mα2/2であるから、並進運動と回転運動に2:1の比でエネルギーが配分されなければならない。Tが並進運動にした仕事Tvdtによって得られたエネルギーのうち、その1/3が、抗力のする正負同時一対の仕事によって、並進運動から、回転運動に配分されることを示している。(3)と(4)式を加えると、抗力のする仕事は打ち消し合い、

となる。(5)式の右辺は転がり運動のエネルギーの増し分だから、左辺はTが転がり運動になした仕事であり、ここで、はじめて作用点の変位が登場し、左辺は力Tと、その作用点の変位との内積であり、(5) 式は、エネルギー保存則が成り立つことを示している。 しかし、40年前にアメリカで発表された論文:Pseudowork and real work [Am.J.Phys.Vol.51(7),July1983 p.597-602]では、転がり運動を(1)式と(2)式から始めず、そこから導かれた(3)と(5)の二式から議論を始めている。真の仕事real workは、(5)の左辺であり、抗力を含む(3)式の左辺を仕事と考えるとエネルギー保存則が成り立たないとして、それは仕事に似て仕事と考えてはならないPseudoworkとしている。しかし、それは誤りである。(3)と(5)を一対として考えたのでは(3)を2度カウントしていることになり、エネルギー保存則に反することは明らかである。連立方程式をなす(1)式と(2)式から導かれた(3)式と(4)式も、それを一対の式と考えなければならない。両式を一対の式として考えれば、抗力が仕事をしても、その仕事は正と負の一対の仕事になるのでエネルギー保存則に反しない。Pseudowork論文の決定的な誤りは運動法則を無視し(3)式だけを単独で考えたことにある。(1)と(2)のペアも(3)と(4)のペアも片方だけでは、転がり運動を説明できない。

小野道風の蛙のように、いくら投稿を拒否されても、世の常識とかけ離れ、抗力が仕事をするという論文を執拗に送り続ける退職後の困った老人! 対するは、力学的にも数学的にも、始めから破綻している学説を探し出し、それを「先行研究」として掲げ「Pseudowork、Pseudowork]と連呼するだけで、老人の主張を否定し続ける日本物理教育学会の会誌編集委員会! 双方ともに一歩も引く気配はなく、どう決着するか、愈々面白くなってきた。頑固な点ではどっちもどっちのようだが、この問題に関する限り、どちらかが固定観念に囚われ、思考停止に陥っていることだけは確かなようである。もし、それが西の果ての退職老人のほうなら、ほっといても早晩ボケて、そのうち消えていなくなるが、物理教育学会が論語読みの論語知らずになってはならない。

コメント