詭弁(きべん)を弄して人をたぶらかし、馬鹿げた話を、さも、まことしやかに吹聴する輩(やから)は、いつの世にも跡を絶たぬものだが、お釈迦様がプッツンしただの、キレタのと、根も葉もない下司の勘ぐりを、今度はどこの罰当たりが触れ回っているのだろうか。

釈迦にも経の読み違え? そりゃ、お釈迦様だって人の子、たまには読み違えもあれば聞き違えもあろう。しかし、考えてもみたまえ、古代インドの釈迦族の王子としてお生まれになり、何不自由なくお育ちになりながら、カースト制度のもとで苦しんでいる多くの民衆を、善人も悪人も分け隔てなくお救いになったお釈迦様が、そのとき誤解があったにしてもなかったにしても、それで腹を立て見せしめに手を放されたなどと、そんなひどいことをなされるはずなどなかろう。

仮想現実の世界にのめり込み、まともな思考判断が麻痺しているのだろうか。ひと頃はスプーン曲げに空中浮遊やノストラダムス、最近では、霊感とかスピリチュアルとか、そのての類(たぐい)に惑わされる若者が年々増えているようだが、本来なら、三蔵法師が主役のところを、かわりに猿を主人公に仕立て、いや、猿や豚までならまだしも、実在しない河童(かっぱ)まで登場させた空想小説 を真に受けて、お釈迦様があたかも極楽ボケの癇癪(かんしゃく)持ちであるかのように尾ヒレをつけ、噂をさらに増幅させているのも、恐らく、そのような輩の仕業に違いない。

結果はどうあれ、本当は、あれほど親身になって犍陀多を助けようとなされたのに、いわれなき誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)にも、罵詈雑言(ばりぞうごん)にも、はたまた身に覚えのない濡れ衣にも、お釈迦様は泰然と黙して語らず、一言も弁明されないのは、それを潔しとされぬからだろうか。ならば、ここは、お釈迦様の名誉のためにも、一段と声高くして、真実を語っておかなければならないようである。

縦糸と横糸

好物の極楽トンボを捕食しようと待ち構えているのか、殺生を好まれぬお釈迦様の、あろうことか、そのお膝元の蓮池に、我が物顔に巣など張り居って、極楽にも能天気な蜘蛛がいたものである。しかし、その蜘蛛もただ安閑としてはいられない。姿形に似合わず、獰猛な極楽鳥が餌を求めて徘徊している。早く蓮の葉に身を隠さないと、いつ何時、強靭な嘴(くちばし)でついばまれるかわからない。蓮の花咲くのどかな楽園も、その生態系は弱肉強食の掟に支配される食物連鎖の世界のようである。

その蓮池をお釈迦様が散策されていたときのこと、ふと立ち止まって池の淵から底を覗かれたお釈迦様は、そこに苦しんでいる一人の罪人を見つけられると、蜘蛛の巣から一本の糸を取り出し、その一端を蓮の葉に掛け、もう一方をそこから遥か下方の地獄へと垂らされたという。ここまではほぼ小説のとおりだが、このあとは多少違ってくる。

「こんなときは、手筈どおり、縄梯子を垂らせと、あれほど教えていたのに、何だこれは? ワーッ! また、あの馬鹿どもが!」

手下が脱獄の手引きに来たものと勘違いしたようだが、犍陀多はお釈迦様が垂らした蜘蛛の糸を登ろうにも、糸が手足に粘りつき、実際にはうまく登れなかったらしい。それでも、なんとかして登ろうと、必死になってもがくものだから、蜘蛛の糸は手足といわず、体全体に絡みつき、ついには身動きひとつとれなくなり、地獄と極楽の狭間で犍陀多は蓑虫のように宙吊り状態になったのである。

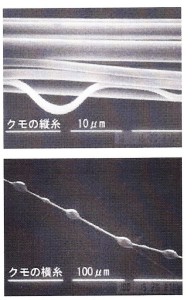

蜘蛛の巣は中心から放射状に張られた縦糸と、その縦糸どうしを連絡するかのように螺旋(らせん)状に張られた横糸からなるが、縦糸と横糸ではアミノ酸の組成が異なっている。秋の晴れた日に小枝に張った蜘蛛の巣に触れてみるとよい。巣を支える働きをする縦糸は強くてべとつかないが、横糸には粘着性があり鳥もちの役目をしている。

蜘蛛の糸を電子顕微鏡で観察すると(写真は岩永浩長崎大学名誉教授提供)、横糸には紡錘形(ぼうすいけい)のふくらみがあり、これが粘着性を持っている。蜘蛛が巣の上を自由に移動できるのは蜘蛛の歩脚の先端に油性の物質が付着しているためであり、蜘蛛を捕まえて脚の油を洗剤で洗い落とし、再び元の巣に戻すと、蜘蛛は自分の巣に絡まってしまうという。

ちなみに、獲物が蜘蛛の巣に捕らえられると、その質量が大きいほど、巣はゆっくり揺れる。重りを吊るしたバネの振動は、重りが重いほど、その周期が長くなるのと同じ理由である。蜘蛛は巣の揺れる周期から捕らえた獲物の大きさを知ると言われている。

市販のゴキブリ捕獲器に、粘着剤を用いた組み立て式のものがある。入り口に足拭き用のマットを貼り付けるようになっているが、これはゴキブリにお入り頂く前に、足に付いた台所の油をよく拭き取って貰おうという魂胆らしい。一度招き入れたら、帰りたくても引きとめて離してくれぬその歓待ぶりが窺われよう。

お釈迦様は犍陀多を助けるのに、丈夫でべとつかない縦糸でなく、粘りのある横糸のほうをお使いになられたようだが、さらに不運なことに、連日の釜茹での刑で犍陀多の手足の油気はすっかり無くなっていたらしい。道理で効果覿面(こうかてきめん)、横糸の粘着性が一層威力を発揮したのもうなずける。

犍陀多を助けるつもりが、意に反して益々悲惨な状態となってしまったが、心優しいお釈迦様は蓮の葉から犍陀多がぶら下がっている蜘蛛の糸をつかむと、夏祭りの夜店でヨーヨー釣りをする少女のように、この罪人を極楽へ引き上げようとなされたという。

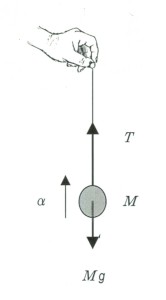

それなら、どうして、お釈迦様は犍陀多を地獄から救い出すことができなかったのだろうか。絡まった蜘蛛の糸で首でも締めつけられたのか、犍陀多が苦しさのあまり悲鳴を上げると、お釈迦様は慌てて蜘蛛の糸を引き上げようとなされ、そのため張力が増し、それが弱い横糸の限界強度を超えてしまい、糸は切れたとのことである。(図において、運動方程式より、T=M(g+a) 急激に引き上げようとすると、加速度aが大きくなり、張力Tも大きくなる)

天才作家の不安

お釈迦様のご慈悲も犍陀多にとってはことごとく裏目、よくよくツキに見放された不運な男だが、お釈迦様が蜘蛛の生態や力学について、もう少し良くご存知だったなら、蜘蛛の糸は切れずに犍陀多は助かったかも知れないのである。ところが、散々な目に遭ったうえ、結局は、もとの地獄に堕ちるはめになってしまった犍陀多には、その後、不名誉で耐えがたい屈辱が待ち受けていたのである。

もし、この事件の真相が世間に知れて、お釈迦様におかしな噂でも立とうものなら、ご本人はともかく、周りの関係者にとっては死活問題、丸儲けが飯の食い上げになるのを恐れた彼らは善後策を鳩首凝議(きゅうしゅぎょうぎ)、蜘蛛の糸が切れたのは、因果応報、犍陀多の自業自得であったと、口裏を合わせて話をすり替えたようである。

かくして、犍陀多は、ゴキブリとともに、一躍、世間の嫌われ者となったようだが、悪の権化と呼ばれた男も、今回は何も知らずに、垂れてきた蜘蛛の糸を登ろうとしただけなのに、今度はエゴイズムの権化にされ、修身や道徳教育の反面教師として、後々まで世のさらし者にされたのでは、この男も浮かばれまい。

一方、話が捏造(ねつぞう)されていたことなど知る由もなく、関係者の話をもとに、この事件を小説にした作者だが、さすがに後日、彼は事件の真相に気づいてしまったようである。しかし、そのとき既に、作品は売れに売れて世の絶賛を博していたという。そんな人気絶頂にあった作家が、まだ三十代半ばの若さというのに、なぜ自ら死を選ばなければならなかったのか、さては金銭上のトラブルか、愛人関係のもつれかと、当時、マスコミはこぞって報じたが、遺稿となった「或旧友へ送る手記」のなかで、作家は自らの自殺の原因を、「何か僕の将来に対する唯ぼんやりした不安」と書き残している。

類まれな才能を持ち小説も売れて順風満帆、前途洋々と思えたその矢先に、彼はどんな将来の不安を抱えこむことになったのだろうか。「蜘蛛の糸」によって、作家としての一層の名声は得たものの、憤懣(ふんまん)やるかたない犍陀多が成仏できずに迷い出て、後世の物好きな暇人に、事のいきさつを洗いざらいぶちまけたなら、偽装を見抜けず、結果的に世間を欺く手助けをしてしまったことまでが世に知れ渡る。忸怩(じくじ)たる思いが昂じてか、妄想にとり憑かれた作家は、多額の印税が入ってくる度に、犍陀多の見えない影に怯え、言いようのない不安感に苛まれていたようである。

蜘蛛の糸に絡まり、気の毒な運命を辿った犍陀多に対し、その作者もまた自ら創った作品に絡まり、にっちもさっちも行かない精神状態に追い込まれていたようだが、天寿を全うしておれば、まだまだ多くの優れた作品を我々に残してくれていただろうに、その才能が惜しまれる。

ガリレイと犍陀多

当代の人気作家を巻き込んだ仏教界総ぐるみの隠ぺい工作も、どこからどう漏れたのか、天知る、地知る、子知る、我知る 。事実を捩じ曲げ、真相をひた隠しにしても、しょせん、人の口に戸は立てられず、理科離れは下界だけのことではないらしいと、庶民の間では、もっぱらの噂のようである。

本当は、とうに事件の真相に気づいていながら、保身や自己の利益のため、これまで事実をかたくなに否定してきた関係者も、今からでも遅くはない。ローマ法王、ヨハネ・パウロ2世を見たまえ。アインシュタイン生誕100年記念祝典において、宗教裁判の非を認めて謝罪し、ガリレイ復権の講演を行い、地動説を受け入れたではないか。過ちては則ち改むるに憚(はばか)ること勿れ 。(「犍陀多の復権を求める会」会長の話より) 蜘蛛の糸はなぜ切れたのか? 捏造説 -完-

捏造説裏話

捏造説の提唱者である「カンダタの復権を求める会」の会長について少し触れておくと、彼は幼い頃からクモや昆虫が大好きで、小学校の卒業文集にも、将来の夢は生物の先生と書いたそうである。ところが、中学のとき、蛙の解剖実験に罪悪感を覚え、生物学への道を早々に断念したという。

その後、建設ラッシュの時代に大学の建築学科を卒業し、就職も今とは逆に、引く手あまたの売り手市場。一流の大手建設会社に就職し、毎年のベースアップで給料も急上昇。行く行くは重役かと将来を嘱望されたが、好景気に沸く時代は長くは続かず、その後、急激な不況に見舞われ、建築業界も終身雇用に終わりを告げ、彼も一転してリストラの対象。

既に中年になった身での「就活」には苦労したようだが、再就職した先は建築とは全く畑違いの会社。ところが、新しいその会社では、設計の技術と昆虫の習性に関する知識を買われて、新製品の開発チームのリーダーにいきなり抜擢されたのである。それは会社が企業としての生き残りを賭けた一大プロジェクトであったが、これがゴキブリ捕獲器の開発と知り、ゴキブリが不憫に思えて退職。

その後は作家を名乗り、職を転々としながら自費出版するが、売れずに返品の山。愛想つかした妻は子どもを連れて実家に帰り、かわってゴキブリとの同居生活。

そんなある日、床を這い廻っていたゴキブリが、突然、飛翔したという。虫の知らせか、神のお告げか、これから著作が飛ぶように売れるという吉祥か、いやいや、これは餓鬼道や畜生道では手緩いと、特別に「虫けら道」に堕とされ、ゴキブリに化身した犍陀多が、俺の名誉回復はまだかまだかと、しびれをきらしてのデモンストレーションに違いない。

そこで、作家先生、ゴキブリに向かっていわく。「これこれ、少し静かにいたせ。お互い、今しばらくの辛抱ではないか。今度の原稿が世に出て、芥川文学を凌ぐベストセラーになれば、捏造によるそなたの冤罪はおのずと晴れ、我が妻子も戻って来るのだ。」しかし、その後も著作は一向に売れず、異常発生したゴキブリだけがしきりに羽ばたき、隣近所からの苦情が絶えないという。

ローマ教会から破門されたガリレオ・ガリレイの復権には350年の歳月を要したが、犍陀多の場合も、このぶんだと、まだまだ時間がかかりそうである。

疑惑その3:悪人正機説 に続く

コメント