こう多くては、見ただけでうんざりするのに、山と積んだ悪業(あくごう)のなかから、唯一、紛れ込んでいた芥子粒ほどの善業(ぜんごう)を探し出し、蜘蛛の糸を垂らしてくれたお釈迦様は、この物語の主人公、犍陀多(かんだた)にとって、まさに地獄で仏。

しかし、うまい儲け話とお釈迦様にはくれぐれも気をつけたがよい。普段は、それはそれは慈悲深いお方なのだが、迂闊(うかつ)に図に乗って、その逆鱗(げきりん)に触れようものなら、ひどい目に合わされる。

例の花果山生まれの猿などは、その最たる被害者であろう。何をしでかしたのか、五行山の岩牢に500年もの間、閉じ込められていたそうだが、聞けば、筋斗雲(きんとうん)とやらに乗って天界を暴れまわり、お釈迦様に反抗したうえ、その指に落書きし放尿までしたという。

確かにとんでもない悪猿のようだが、今で言えば、そこいらの暴走族のようなもの、道路交通法違反に公務執行妨害と軽犯罪法違反を加えても書類送検が関の山、それが実刑500年!さすがの暴れ猿も、これはもう不可抗力の天災と諦め、我が身の不運を呪うほかなかったようである。

犍陀多も、己の運命がそんな御仁の掌(たなごころ)にあるとは露知らず、不用意に大声で怒鳴ったことが悔やまれる。それまでの慈愛に満ちた優しい眼差しは途端に消え、みるみる険しい仏頂面(ぶっちょうづら)となったお釈迦様は、蜘蛛の糸を掴んでいた手を放してしまわれたという。

やはり、キレたのは、蜘蛛の糸ではなかったようである。哀れ、犍陀多は地獄の重力場のなかを自由落下し、その落下速度は次第に増していく。そして、犍陀多が地獄の釜に落ちたとき、釜の温度計の水銀柱の高さが一気に跳ね上がったという。

仕事と熱

落下するにつれ、犍陀多の位置エネルギーは運動エネルギーに変わり、釜に落下したあと、それは最終的に熱となる。つまり、犍陀多が蜘蛛の糸を登って自らの位置エネルギーとして重力場に蓄えた仕事が熱となって釜の温度を上昇させたようである。

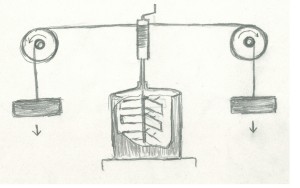

18世紀の末、大砲の砲身をくり抜くための切削工程において、熱を加えなくても、仕事をするだけで砲身が熱くなることに注目したランフォードは、熱は運動の一つの形態であると考えた。さらに、19世紀なかば、ジェイムス・ジュールは、図1のような重りによって水槽の中の羽根車が回転するような装置をつくり、重りが下がって、羽根車が回転し水槽の中の水がかき混ぜられ、水の温度が上がることから、仕事量と熱量との換算係数、すなわち、仕事当量を求めたのである。

今では、約4.2Jの仕事は1calの熱になることが分かっている。ランフォードやジュール以前は、熱は発生も消滅もしない、一種の元素のようなものだと考えられていたが、その熱素説は二人によって完全に否定され、熱は物質を構成する原子や分子の乱雑な運動であることが分ったのである。

歴史的な発見にエピソードはつきものだが、ジュールは、新婚旅行の時も、長さが1m程もある自作の温度計を持ち歩き、新妻に手伝わせ、旅行先で滝の温度を測り、その上下での水温の差を求めようとしたという。

今の日本なら、間違いなく成田離婚だが、ジュールが測ろうとした滝の温度差はどのくらいになるだろうか。もし、落差40mの滝なら、途中の蒸発などによる熱の損失がないとすれば、滝壺に落下した水の温度は約0.1℃上昇することになる。

ジュール夫妻が水温を測ろうとした滝の落差がどの程度で、その温度差を測ることができたかどうかはわからないが、長さ1mの温度計に0℃から50℃までの目盛がついていたとすれば、0.1℃の温度差に相当する管の長さは2㎜となる。もし、滝の温度にその程度の温度差があったとすれば、それを検知する感度は充分あったと思われる。

その後もジュールは熱の研究に益々熱を上げ、先に述べた羽根車の実験によって、力学的エネルギーのみならず熱エネルギーまで含めてのエネルギー保存則を確立させたのである。

ランフォードやジュールよりもいち早く、力学的エネルギーが熱に変わることを、心ならずも身をもって証明したことになる犍陀多だが、そのとき、釜の温度はどのくらい上昇したのだろうか。別の目撃情報では、地獄の釜は犍陀多が落ちるまえから既に煮えたぎっていて、犍陀多が釜に落ちると、ジュッという音とともに一瞬沸騰が止まり、辺り一面に夕餉(ゆうげ)の匂いが立ち込めたともいう。

地獄からの情報はかなり錯綜(さくそう)しているようだが、今度は極楽の住人から寄せられた信憑性(しんぴょうせい)の高い情報を紹介しておこう。それによれば、犍陀多が怒鳴ったあと、お釈迦様が手を放すと、犍陀多は、途中まで登ってきた深い井戸のような穴の中を真っ逆さまに落ちていき、やがて薄暗い地底から聞こえてきた不思議な音色の音に、その場に居合わせた誰もが我と我が耳を疑ったそうである。

犍陀多が落ちていった先は、地獄の釜ではなく、数ある地獄のなかでも、一番奥底の血の池地獄だったようだが、生前、風流を解するかなりの文化人と思われる情報提供者は、そのときの音に聞き覚えがあったようである。しかし、それが何の音であったのか、また、いつ、どこで聞いたのか、とんと思い出せなかったという。

音の不思議

昔、忍者は、物を投げ込んだときの音が水深によって微妙に変化することから、池や堀の深さを測っていたそうだが、歌舞伎や講談に、その方法で堀の水深を測る有名な場面が登場する。徳川三代将軍家光が病死した直後、由井正雪らが企てた倒幕計画、慶安の変(由井正雪の乱)を脚色した歌舞伎「慶安太平記」に「江戸城堀端の場」という一幕がある。

十文字槍の使い手で首謀者の一人、丸橋忠弥が決行の時にそなえ、江戸城の堀の深さを探っておこうと、酒に酔ったふりして(または、犬を追い払うふりをして)、堀に石を投げこむのだが、当時、お庭番と呼ばれていた忍者衆を配下に治めていた老中、知恵伊豆こと、松平伊豆守信綱が忠弥の挙動に不審を抱き、正雪一味の計画が露見するというくだりである。

歌舞伎の丸橋忠弥はさらに煙草入れからキセルを取り出し、それを前方にかざして堀の幅も測ろうとする。これは、画家が絵筆をかざして山や建物の高さの見当をつけるのと同じで、相対的な長さなら測ることができるので納得いくが、音を聞いただけで堀の深さが本当に分かるだろうか。しかし、人の耳は訓練すれば、高感度のセンサーになり、そして、音の応用範囲はきわめて広い。

JRでは新幹線のトンネルなどでコンクリートが剥離(はくり)しそうな危険箇所や、列車のボルトの緩みを見つけるのに打音検査を行っている。ハンマーで叩いたときの音の微妙な違いを聞き分けて異常箇所を見つけるという極めて原始的な方法だが、この場合はそれが一番確実な方法のようである。

フランスの医師ラエネックによって聴診器が発明される以前は、医者は患者の胸に直接耳をあて、心臓の鼓動音を聞いていたそうである。あるとき、訪れた患者が若い女性であったため、ラエネックはとっさに近くの書類を丸めて筒にし、それを彼女の胸にあてて聞いたところ、耳を直接胸にあてて聞くよりはるかによく聞こえたという。これが聴診器のはじまりとされている 。

健康診断のとき、指で背中を叩くのも肺に空洞がないかを音によって調べるためである。最近では超音波エコー法による臓器の診断が進んでいるが、いずれにしろ、内科医は病変を見つけるのに、今も昔も、音に頼っているのである。

農家ではスイカの熟れぐあいを音から判断しているが、同様に、地球の内部構造も地震波の反射や屈折から研究されている。地震波も広い意味での音であるが、地震波には縦波と横波とがあり、縦波は固体中も流体中も伝播するが、横波は、気体や液体など、流体中を伝播することはできない。地震波の縦波と横波が地球内部を反射、屈折しながら伝播する様子から、地球は、その中心部から順に外に向かって、固体の内核、液体の外核、そして固体のマントルと続き、それが地殻で覆われた構造をしていることが分かっている。

話が幾分わき道にそれたが、水面に物を落とした場合、堀や池が深ければ「ドボン」、浅ければ「ボチャン」という音がすると言われている。それなら、犍陀多が落ちたときの音から血の池地獄の深さも大体の見当はついたのだろうか。しかし、そのとき、地底から、極楽に聞こえてきたのは、そんな無粋な音とは似ても似つかぬ、どこか物悲しい響きの、えも言われぬ風情のある音だったという。

物を投げ込んだときの音は水深のみならず、物の重さ、速度、材質、形状などによっても微妙に異なってくる。だが、これらの効果をすべて考慮しても、犍陀多が落ちたとき、地獄から聞こえてきた不思議な音を説明するのは難しいようである。まだ音について考慮すべき何か重要な要素を見落としているに違いない。

音と空間

鳴き龍と呼ばれる音響現象がある。日光東照宮や京都相国寺などの堂内で、天井に描かれている龍の絵に向かって手をたたくと、龍が鳴いているかのように、震えて聞こえる。同様な現象は都会のビルディングの谷間やトンネルの中でも起こるが、これは音が天井や壁で多重反射するためである。

能は日本古来の伝統芸能であるが、能舞台の床下には、甕(かめ)が上向きに埋め込まれている。これは能役者が舞台の上で足拍子を踏むと、甕の空洞のなかでその音が共鳴し、よく響くようにするためである。これからも音にとって空間が極めて重要な役割をしていることがわかる。

演劇や映画が「時間と空間の芸術」であるのに対して、音楽は「時間の芸術」と言われることがある。しかし、それは音楽における空間の重要性を理解していないといわざるをえない。音は時間のみならず空間的な広がりを持つ波であり、音響学では空洞などの空間的な構造が重要となる。ストラディバリウスも共鳴箱の役割をしている胴の中を埋めてしまえば、名曲を奏でることはできない。また、どのような名演奏もホールの音響効果が悪ければ台無しである。

最近、多くの自治体では、いろんな目的に兼用できる多目的ホールが作られている。音楽にも講演にも使用ができるようにとのことだが、音楽に使用するときは、ある程度反響があるほうがよい。一方、講演のときは反響があると聞き取りにくい。それでカーテンや装飾品によって、使用目的ごとにホールの音響効果を変えている。

音楽は作曲者、指揮者、演奏者による時間の芸術であるとともに、楽器職人やホール設計士の長年の勘と経験が創り上げた空間の芸術であることも忘れてはならないだろう。

二十世紀最大の物理学者といわれるアインシュタインは、光と一緒に走れば何が起こるだろうかと、少年の頃から考え続け、相対性原理という時間と空間の物理学を完成したのだが、また彼はバイオリンを趣味とし、時間と空間の芸術である音楽をもこよなく愛したという。

空洞の秘密

犍陀多が血の池地獄に落ちて以来、静かに耳を澄ませば、あのときと同じ不思議な音色の音が、時折、極楽の下の地底から漏れ聞こえてくるようになったという。犍陀多の嘆きか、亡者の怨念か、それとも地獄の鎮魂曲だろうか、極楽では、この怪談じみた噂の真相を科学的に解明するために、血の池地獄について初の学術調査が行われたそうである。

明日香村のキトラ古墳で石室内の壁画が発見されたときのように、ファィバー・スコープとCCDカメラによる調査の結果、極楽の下の地底に広がる血の池地獄の構造は天然の水琴窟(すいきんくつ)になっていることが判明したという。

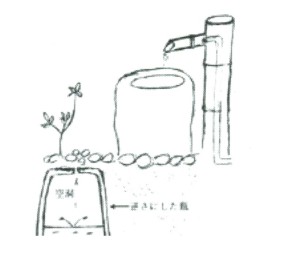

水琴窟は図2のように、庭のつくばいや手水(ちょうず)の地面の下に伏甕などで空洞を造り、そこに水が滴り落ち、水滴が地下の水面を打つと、その音が空洞のなかで反響して美しい音を発する仕組みになっている。水の落下を利用した、日本庭園の音響装置としては他に鹿威し(ししおどし)があるが、鹿威しの音が時間的にほぼ等間隔であるのに対し、水琴窟の水滴の落下は一般には予測不可能なカオスとなる。

水琴窟は江戸時代初期の近江小室藩の藩主で、茶人や庭園作家として知られている小堀遠州によって考案されたという説もある。また、水琴窟の音は小さいので、それが設置されている場所には、大抵の場合、聴診器のかわりに使えるように竹筒が準備されている。

水琴窟と似たような反響音は、溝蓋(みぞぶた)のされている水の溜まった側溝に蓋の隙間から小石が落ちたときにも聴こえる。水琴窟の音色は、甕の形状などで、それぞれ微妙に異なり、最近は癒しの音として静かなブームになっていて、移動可能な屋内用も市販されている。また、各地の水琴窟がインターネットにも紹介されている 。

極楽を騒がせた不思議な音の問題も、これにて一件落着だが、だいたい、怪奇現象や超常現象とか呼ばれる類(たぐい)は、分かってしまえば、その原因は実にたわいない場合が多い。犍陀多事件以来、水琴窟の音に魅せられた閻魔大王(えんまだいおう)配下の鬼どもが、嫌がる罪人を、さらに奥底の血の池地獄に突き落とし、その水面を打つ音が地下の空洞の中で反響して美しい琴の音色のように聞こえていたようである。

思わぬところから地獄における罪人虐待の事実が明るみに出てしまったが、権力を笠に着て弱い立場の者を不当に扱うのはよくない。地獄の鬼どもの、職務に名を借りた陰湿なイジメを見て見ぬふりしないで、すぐにやめさせるように、閻魔大王に厳しく言っておいたが、極楽にも一人、杓子定規の堅物で偏屈者の困ったお人がおいでのようなので、この際、ついでと言っては何だが、このお方にもよく言い聞かせておかねばなるまい。

釈迦に説法

犍陀多が極楽を目前にしながら、地獄へ逆戻りする羽目になったのは、お釈迦様を怒らせてしまったのが原因なら、やはり、この男の自業自得と言うべきだろうか。しかし、この程度の悪人なら、今の世の中、ごまんといるではないか。いや、自分のなかにも犍陀多が潜んでいないだろうか。そう考えると、犍陀多に対して妙に親近感を覚え、つい、この男の肩を持ちたくなってくる。

長年の極楽暮らしでは、ご存知ないのも無理ないが、今、競争社会の俗世では、出世のためなら、人を蹴落とすことなど当たり前。まして、絶望的な地獄の苦しみのなかに、一筋の光が見えたとき、人の心に、ふと、沸き起こる利己心を誰が咎められようか。

一旦は救いの手を差し伸ばしておきながら、途中で投げ出すとは、何とも了見の狭い、こらえ性のないお方である。人に道理を説く立場のお釈迦様もまだまだ修養が足りぬと天界はどこもかしこもこの話で持ち切りだそうな。(誰それ相手かまわず説教したがる元教育関係者の話より)

カンダタ事件その後の展開

お釈迦様に対する批難轟々のなか、一方では、お釈迦様は心を鬼にして手を放されたに違いないと、そのときのお釈迦様の胸中を斟酌(しんしゃく)する向きもあるという。勧善懲悪を徹底させ、信賞必罰で臨まなければ、社会の秩序は保たれぬと、彼らはお釈迦様の強いリーダーシップと迅速な決断を称賛するのだが、あのとき、犍陀多は正確には何と怒鳴ったのだろうか。それに関して、例の血の池地獄学術調査委員会の最終報告書が、極楽の倉庫の中なかから、最近発見されたという。

これまで門外不出とされてきたそのマル秘文書には、水琴窟の構造に似た、血の池地獄の絵解き図とともに、事件後に行われた関係者への聞き取り調査の結果が追加記載されていたのである。

勢いよく先頭を登ってくる男が、途中、下を振り向き、大声で「こらーッ!」と怒鳴ったことまでは、傍にいたお釈迦様の弟子たちにも、はっきりと聞こえたので間違いないようだが、そのあと男が何と怒鳴ったのか、地獄の底からの二重三重の反響音にかき消され、よく聞き取れなかったというのである。ただ、そのなかで、聴覚の人並優れた若い弟子には、「しっかりせんかッ!あとひと踏ん張りだぞッ!」というようにも聞こえたという。

犍陀多の悲劇は、お釈迦様の性分に加え地獄の音響学的構造が招いた冤罪であったというのが調査委員会の結論だったようである。

蜘蛛の糸はなぜ切れたのか? 冤罪説 -完-

疑惑その2:捏造説 に続く

コメント

お釈迦さま聴きたくなりました。音が空間に関係あるみたいなのでリハーサルとかも本番のとこでやるべきやろな

お釈迦さまも知らぬことが沢山あるのかも知れません。