天才と凡人

絶叫しながら王冠を持って裸のまま風呂からとび出したアルキメデスの話など、発見にまつわるエピソードは多いが、なかでも有名なのはニュートンとりんごの話であろう。ニュートンはペストの流行を避けて帰郷していたとき、生家の庭のりんごが落ちるのを見て、万有引力の法則を発見したという。

アリストテレス以来、自明の理とされてきた物体の落下に疑問を抱いたところにニュートンの偉大さがあったとして、しばしば引用される逸話だが、確かに、物が落ちるのを見てなぜかと考えた人間は、ニュートンのほかには、そう多くはいないかも知れない。

しかし、下に落ちるのではなく、逆に、重力に逆らって、何かが上へ跳び上がれば、筆者のような凡人でも驚き、その理由をあれこれと考えてみたくなる。

昔、こどもの頃、一般の家庭に水洗トイレなどはなく、ほとんどは汲み取り式のトイレ、いわゆるポッチャン便所であった。便槽の汚水が下から跳ね上がり、汚い思いをしたものだが、同時に、なぜ、高くまで跳ね上がるのか、不思議でならなかった。静かに床に落としたボールがバウンドしても、もとの高さより、高くまで跳ね上がることは決してないからである。

トロイの遺跡を発掘したシュリーマンのように、こどもの頃の体験がその後の人生を大きく左右することもあるようだが、当時、小学生だった筆者にとって、ポッチャン便所には、万有引力の法則のほかに、まだ誰も知らない力学の基本原理が隠れているように思えてならなかった。そして、これを解明すれば、ニュートンの発見に匹敵する歴史的な大発見となるに違いない、そんなことを密かに妄想しながら過ごした少年時代であった。

天才は下に落ちるのを見てなぜかと考える

凡人は上に跳ねるのを見てなぜかと考える

ポッチャン便所の原理

落ちるときと跳ねるとき、その僅かな時間差に天才と凡人の違いがあったのだろうか。ともかく、ポッチャン便所の謎は中学生になってからも、すっきりしないままだったが、高校で物理を学ぶと、高く跳ね上がるのは力学の法則に反するものではなく、そこには何の不思議さも面白さもないことが分かり、少々がっかりしたものであった。

しかし、それは、凡庸な高校生の早合点だったようである。ポッチャン便所の跳ね上がりそのものは当たり前のことであっても、それを引き合いに出して、力学のみならず、様々な現象を、比喩的に説明できることに、そのときは気づくことができなかったのである。

その後、大学で物理学を専攻したのち、研究者になる道を選び大学院に進んだが、当時、物理分野には、大学院を出たが職のない、いわゆるオーバードクター(今でいうポストドク)が溢れ、それが社会問題になっていた時代であった。

やがて、奨学金も貰えなくなり、折しも世はオイルショックの時代、巷に「赤色エレジー」やら「昭和枯れすすき」などの曲が流れていた頃、まだ「フリーター」という呼び名もない時期に、時代にさきがけ、その悲哀を体験する羽目になったが、その後、30歳になって、幸運にも長崎大学に常勤の職を得ることができた。

そして、学生に物理学を教える立場になると、田舎を離れたあとはすっかり忘れてしまっていた、あのポッチャン便所の跳ね上がりが、いろんな現象を比喩的に理解するのに極めて有用であることに、講義するうちに気づいたのである。 すっとびボールという力学教材のおもちゃがある。これを床に落とすと、一番上の小球は、衝突によって、本体から力学的エネルギーを貰い、落とした高さより遥かに高くまで跳ね上がる。一方、本体は、ほとんど跳ねず、床に落ちたままである。小球が跳ね上がる高さの上限はエネルギー保存則によって決まるが、これは「ポッチャン便所の原理」そのものである。

すっとびボールという力学教材のおもちゃがある。これを床に落とすと、一番上の小球は、衝突によって、本体から力学的エネルギーを貰い、落とした高さより遥かに高くまで跳ね上がる。一方、本体は、ほとんど跳ねず、床に落ちたままである。小球が跳ね上がる高さの上限はエネルギー保存則によって決まるが、これは「ポッチャン便所の原理」そのものである。

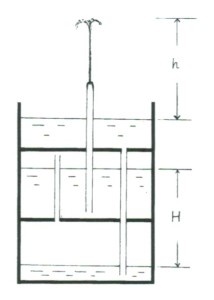

また、ヘロンの噴水と呼ばれるしくみでは、これに水を注ぐと、中央のガラス管から水が水面より高くまで噴き上がる。これを考案したヘロンは、三辺の長さから三角形の面積を求めるヘロンの公式や、ヘロンの蒸気機関でも知られているが、他にも、コインを入れると、その重さで水が出てくる「自動販売器」も考案したという。

ヘロンの噴水は、上中下の三段に仕切られている水槽が、何本かのパイプで巧妙に連絡されていて、上段の水槽に水を注ぐと、それがパイプを通して下段の水槽に落ち、その水面を上昇させ、そこの空気を圧縮する。その結果、下段とパイプで繋がっている中段の部屋の圧力も上がり、そこの水が押し上げられて噴水となる仕掛けになっている。 摩擦や粘性がなければ、上段の水槽の水面から測った噴水の高さhは、ベルヌィの定理から、中段の水面と下段の水面の差Hに等しくなる。ベルヌィの定理はエネルギー保存則から導かれるので、噴水の高さもすっとびボールと同じくエネルギー保存則の制限を受ける。

摩擦や粘性がなければ、上段の水槽の水面から測った噴水の高さhは、ベルヌィの定理から、中段の水面と下段の水面の差Hに等しくなる。ベルヌィの定理はエネルギー保存則から導かれるので、噴水の高さもすっとびボールと同じくエネルギー保存則の制限を受ける。

ヘロンの噴水を実際にペットボトルで作成してみて、偶然、小さな発見をした。あるとき、誤って装置を倒し、ガラス管の先端が折れて噴水の出口が太くなってしまったが、その後、噴水は脈動しながら噴き上がるようになった。これは、心臓の鼓動や11年周期で変動する太陽活動のように、自然界で一般に見られる非線形振動と考えられる。

さらに、中段の水がなくなって噴水が停止する直前、燃え尽きる寸前の蝋燭の炎やフィラメントの切れる直前に一瞬輝く白熱電球の灯のように、最後には高く噴き上がる。人の臨終のときにも似ているが、これは最後の一噴きは、空気が混じって軽くなるためであろう。

いずれにしろ、噴水が上がるためには、最上段の水が最下段の水槽に落下しなければならない。中段の水がなくなるか、最下段の水槽がいっぱいになると、いくら上段に水を注いでも、水は落下することができなくなるので、噴き上がることもできなくなる。

すっとびボールもヘロンの噴水も、その上がる高さはエネルギー保存則によって制限されているので、他を、より多く、そして、より下に落とすほど、高く上がる。

この原理の応用

ポッチャン便所の原理を処世訓にしていたのか、他人を蹴落とすことによってトップの座に登りつめた人物がいる。尾張の国、中村の百姓の子として生まれ、織田信長に仕え、厩番(うまやばん)から草履取りを経て、ついには天下人となった豊臣秀吉だが、その出世物語の陰には、明智光秀や柴田勝家以前にも、早々に蹴落とされ、歴史に名を残すことなく消えていった多くのライバルがいたに違いない。

歴史はポッチャン便所の原理によって創られる

ポッチャン便所の原理の適用範囲は広く、現在の政治や経済にも適用できそうだが、それなら、これを熱力学に適用できないだろうか。熱現象は身のまわりにありふれていながら、熱そのものは目に見えないためか、熱力学は抽象的で分かりにくいとの先入観を学生に与えているようである。

熱力学を目に見える力学現象になぞらえることができれば、熱力学をより深く理解することができるのではないだろうか。物体の運動には慣性があり、熱の移動に慣性はなく、両者はまったく異質ではあるが、あえてポッチャン便所の原理を熱力学に適用し、熱機関やヒートポンプのしくみを概念的に理解することを試みてみよう。

臍で茶が沸かせるか?

ここで、再度、あの方にご登場願おう。備中高松城を水攻めにし、鳴かぬホトトギスを無理やり鳴かせたこのお方なら、臍の熱で臍より熱い茶を沸かすことぐらい朝飯前だろうか。水が低きに流れて沼地の城を孤立させ、懐の熱が冷たい草履を温めるのは、いずれも自然の理に叶っているが、臍の熱を臍より高温の茶へと移動させるのは、天下の大泥棒を釜茹の刑にし、茶道の開祖を切腹させた太閤様のご威光をもってしても不可能と思われる。

腹がよじれるぐらい可笑しくて、それを考えること自体がばかばかしいことの喩えとして、昔から用いられる「臍が茶を沸かす」ということわざだが、それには、臍で茶を沸かすのは不可能だという意味もこめられているのであろう。しかし、世の常識や社会通念なるものは、一度は疑ってみたほうがよい。臍の熱だけでは、どのようなしくみを用いても、臍より熱い茶は沸かせないのだろうか。

クラウジウスの原理

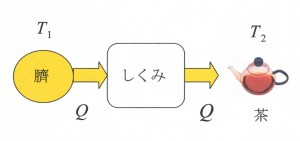

あるしくみが、温度T1 の臍から熱量Qを受け取り、同じだけの熱量を温度T2 の茶に移動させ、その作業が終了した後、しくみ自体は作業前の状態に戻ったとしよう。

臍からしくみに入ってきたエントロピー、および、しくみから茶に出ていったエントロピーは、それぞれ、Q/T1 およびQ/T2 であるので、しくみの内部で発生したエントロピーをsとすれば、しくみのなかのエントロピーの増加分はQ/T1-Q/T2 +s となる。

エントロピーは圧力や体積や温度と同じく状態量であるから、熱を移動させたあと、しくみが最初の状態に戻るためには、しくみのエントロピーも元に戻らなければならないので、このエントロピーの増加分はゼロでなければならない。つまり、

Q/T1-Q/T2 +s=0 (1)

である。さらに、熱力学第二法則からエントロピーは生成するのみで消滅することはないので、しくみのなかで生じたs は正またはゼロでなければならない。よつて、次の式が成り立つ。

Q/T1-Q/T2 <0 (2)

式(2)から T2<T1でなければならず、茶の温度は臍の温度を超えることはできないことになる。

臍から茶へ熱を移動させるしくみのうち一番簡単なのは臍と茶を直接に熱接触させることであるが、臍と茶の間の熱の受け渡しに、どのように巧妙なしくみを用いても、変化の前後で、周囲やしくみ自体の状態が変化していない限り、茶の温度は臍の温度を超えることができないのである。これは、クラウジウスの原理、「他に痕跡を残すことなく、低温から高温へ熱を移動させることはできない」ことを意味している。

臍で人肌の燗(かん)をつけることはできても、臍以外にエネルギーの供給源がなければ、どのようなしくみを考えても、臍の熱だけで、熱燗や、熱い茶を沸かすのは、やはり、熱力学に反して、不可能なように思える。

しかし、低地に静止している物体や流体がひとりでに高所に向かって移動することはないが、すっとびボールやヘロンの噴水のようなしくみをつくれば、落ちたものの全部でなくて、その一部だけなら、それが最初の高さより高くまで上がることができる。

熱の場合にも、臍が出した熱の全部を、臍より高温の茶に移動させることはできないが、臍の出した熱の一部なら、その熱を臍より高温の茶に移動させるしくみをつくることは可能ではないだろうか。

低温から高温への熱の移動を禁じたクラウジウスの原理には「他に痕跡を残すことなく」という条件がついていることを忘れてはならない。つまり、臍以外にエネルギーの供給源や発生源がなくても、他に痕跡を残すことを許すなら、クラウジウスの原理は、臍から、臍よりも高温の茶に熱を移動させるしくみの存在を禁じてはいない。

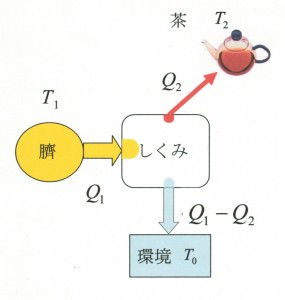

臍と茶と環境

臍と茶以外に、痕跡を残すものとして、例えば、環境を選び、その温度をT0 としよう。 あるしくみによって、温度T1 の臍が放出した熱量Q1 の一部Q2 を臍より熱い温度T2 の茶に移動させ、残りの熱量、Q1-Q2 を、臍より低温の環境に捨て、しくみ自体は初めの状態に戻ったとすれば、今度は(2)式に代わって次式が成り立たなければならない。

あるしくみによって、温度T1 の臍が放出した熱量Q1 の一部Q2 を臍より熱い温度T2 の茶に移動させ、残りの熱量、Q1-Q2 を、臍より低温の環境に捨て、しくみ自体は初めの状態に戻ったとすれば、今度は(2)式に代わって次式が成り立たなければならない。

Q1/T1-Q2/T2-(Q1-Q2)/T0<0 (3)

エントロピーの生成がない場合は(3)式の左辺は0である。ここで、温度Tの関数h(T) を、

h(T)=1-T0/T (4)

と定義しよう。

温度の増加関数h(T)は温度そのものではないが、温度の高さを示す指標であることには違いないので、ここではひとまず、簡単に「高さ」と呼んでおくことににしよう。臍、茶、環境に対して、それぞれの温度に応じて「高さ」が決まるが、環境の「高さ」は0である。

温度が無限大の熱源の「高さ」は1となるので、1より大きな「高さ」の熱源は存在しない。また環境より温度の低い熱源の「高さ」は負となる。

ここで簡単のため、h(T1)=h1および、h(T2)=h2 と置き換えれば(3)式は

Q1h1>Q2h2 (5)

と表される 。

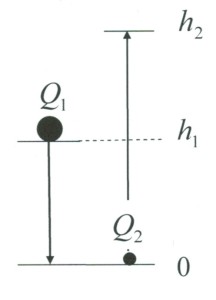

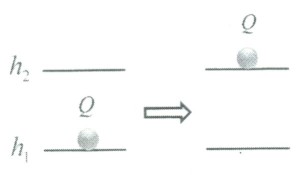

熱力学第二法則から導かれた(5)式は、Q1とQ2 との大小関係によっては、h1<h2であっても、すなわち、茶の「高さ」が臍の「高さ」より高くなっても、臍から茶へ熱を移動させるしくみの存在を禁じていないことを示している。但し、その場合、臍より「高さ」の低い環境は残りの熱 Q1-Q2を受け取らなければならないので、環境に痕跡が残すことになる。 臍、茶、環境の間の熱の移動を、左図のような物の落下になぞらえれば、(4)式で定義した「高さ」 は、重力場のなかでの物体の高さに対応し、熱量 は物体の重さに対応する。最初、高さh1 にあった重さQ1の物体が高さ0の床に落ち、その衝撃でQ1の一部Q2 、あるいは始めから高さ0にあった重さQ2 の物体が、高さh2 へ跳ね上がったとすれば、このときの位置エネルギーの大小関係も(5)式と全く同じ式で表される。

臍、茶、環境の間の熱の移動を、左図のような物の落下になぞらえれば、(4)式で定義した「高さ」 は、重力場のなかでの物体の高さに対応し、熱量 は物体の重さに対応する。最初、高さh1 にあった重さQ1の物体が高さ0の床に落ち、その衝撃でQ1の一部Q2 、あるいは始めから高さ0にあった重さQ2 の物体が、高さh2 へ跳ね上がったとすれば、このときの位置エネルギーの大小関係も(5)式と全く同じ式で表される。

この場合も、重さQ2 が得た位置エネルギーはQ1 が失った位置エネルギーより大きくなることはないが、Q2 が跳び上がる高さ h2は、Q1 が落ちた高さh1より高くなることは可能である。熱の移動を重力場のなかでの物体の高さになぞらえれば、臍で茶を沸かすしくみは、すっとびボールやポッチャン便所のしくみと全く同じになる。

臍と茶と環境をつなぐ「しくみ」から茶へ熱を移そうとすると、しくみの温度が茶の温度を超えなければならない。茶の温度が高くなると、しくみの温度はそれ以上に高くならなければならないので、しくみは熱で壊れてしまう。しかし、しくみから茶へエネルギーを熱としてではなく、仕事として移すなら、しくみは高温にならなくても、温度の高い茶にエネルギーを移し、茶の温度を上げることができる。

物体の落下において、高さの定義にはどこを基準にするかという任意性があるように、熱力学的な「高さ」h(T)も、(4)式以外の他の定義が考えられる。例えば、温度が無限大を「高さ」の基準として選び、h(T)=-1/Tと定義すると、h(T)は常に負となるが、これまでの議論は本質的には変わらない。ここでは、環境の温度を基準とした(4)式での定義を選ぶことにする。

仕事と熱

他に痕跡を残すことを許さなければ、式(2)によって示されるように、臍の熱で物を暖めることのできる温度の上限は臍の温度となるが、力学的エネルギーや電気的エネルギーには、物体を暖めうる温度の上限は存在しない。例えば、風呂の水をかき混ぜても水の温度はほとんど上がらないが、これはエネルギーの量が足りないだけで、大量の力学的エネルギーを注ぎ込めば、風呂の水を沸騰させることも可能である。

仕事が熱に変わることを発見したランフォードやジュールよりも以前に、人は既に洞穴生活をしていた頃から木と木を擦り合わせ、力学的エネルギーを熱エネルギーに変え、木の発火点まで温度を上げて火を起こしていた。また、隕石が地球に落ちるとき、隕石の力学的エネルギーは、大気との摩擦によって、熱に変り、隕石自身を蒸発させてしまうほどの高温をつくりだすことができる。

さらに、星が誕生するとき、星間物質は万有引力によって収縮し、このとき開放される重力エネルギーは生まれる星の内部の温度を数千万度まで上昇させ、星の中心部での核融合を引き起こしている。

以上のことから、熱の概念を拡張すれば、仕事や力学的エネルギーは、温度が無限大の熱源が発する、エントロピーを持たない熱と同等である。また電気的エネルギーも温度が無限大の熱源から出た熱と考えることができる。

臍と環境の温度差から仕事や電気的エネルギーを生み出すしくみを作ることができれば、そのエネルギーで茶を沸かすことができる。そのようなしくみの一つが、サディ・カルノーが若い情熱を傾けた熱機関だったのである。

永久機関とマックスウェルのデモン

次の図のように、あるしくみによって、高さh1に静止していた重さQの物体が、最初の場所より高い場所 h2に運び上げられ、他は、しくみ自体も含めて作業前の状態にに戻っていれば、そのしくみは無からQ( h2-h1)の位置エネルギーを生じさせたことになり、エネルギー保存則に反する。現実にはありえないそのようなしくみを第一種の永久機関という。 ニュートンの万有引力の法則に反しているこの図は、Qを熱量とみなすと、今度は、クラウジウスの原理に反した図と考えることもできる。他に痕跡を残さず、「高さ」h1の熱源から熱量Qを奪い、その熱量をそっくりそのまま、より高温の「高さ」h2の熱源に移動させ、そのしくみ自体の状態も、もとにもどっていれば、そのようなしくみも現実にはありえない。他にも、しくみそれ自身にも、痕跡を残さず、低温から高温に熱を移動させる仮想的なしくみをマックスウェルのデモンという。

ニュートンの万有引力の法則に反しているこの図は、Qを熱量とみなすと、今度は、クラウジウスの原理に反した図と考えることもできる。他に痕跡を残さず、「高さ」h1の熱源から熱量Qを奪い、その熱量をそっくりそのまま、より高温の「高さ」h2の熱源に移動させ、そのしくみ自体の状態も、もとにもどっていれば、そのようなしくみも現実にはありえない。他にも、しくみそれ自身にも、痕跡を残さず、低温から高温に熱を移動させる仮想的なしくみをマックスウェルのデモンという。

さらに、その場合、高温のほうの熱源の高さが1であれば、そのしくみは熱源 から受け取った熱量をすべて仕事に変えることになり、第二種の永久機関となる。つまり、熱の移動を重力場での物体の移動になぞらえれば、マックスウェルのデモンも、そして、永久機関も、それが、第一種であれ第二種であれ、概念としては、どれも低地から高地へひとりでに物体を移動させるしくみとして表わされる。

上図で表わされる第1種や第2種の永久機関が実現不可能なしくみであるのに対し、環境などの低熱源を備えた、臍で茶を沸かすしくみは実現可能なしくみである。そのしくみ、つまり、熱機関の登場が、18世紀のイギリスに産業革命を引き起こし、当時の人々の生活に大きな変革をもたらしたのである。そして、その後、登場する火力発電も原子力発電もそして太陽電池 も、熱機関と異なるのは仕事のかわりに電気的エネルギーをつくりだしている点だけであり、臍で臍より熱い茶を沸かすしくみと同じく、原理的には、どれもポッチャン便所モデルで表される。

草履を懐に入れて温めても、それを科学技術とは呼ばないが

臍の熱で臍より熱い茶を沸かすしくみをつくったとき、新しい科学技術が誕生する。

ただし、臍と茶以外に痕跡をのこさずに臍より熱い茶を沸かすしくみをつくろうとす

るのは愚行の極みである

臍で氷がつくれるか

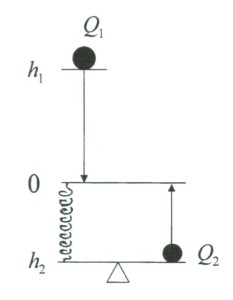

これも、臍と氷だけでは、氷から熱を汲み上げることはできないが、環境が存在すればそれが可能となる。あるしくみが温度T1 の臍から熱量Q1 を受け取り、温度T2 の氷からも、熱量Q2 を受け取り、両者の熱量の和Q1+Q2 を温度T0 (但し、T1>T0>T2 )の環境に放出し、しくみはもとの状態に戻ったとすれば、熱力学第二法則より、

Q1/T1+Q2/T2-(Q1+Q2)/T0<0 (6)

となり、これから

Q1h1>Q2h2 (7)

となる。 (6)式は図のように、高さh1 にあった重さQ1が高さ0の床(環境)に落ち、その衝撃が、バネなどのしくみによって床よりも低い高さh2 の低所(氷)に伝わり、そこにあった重さQ2 の物体が、高さ0の床に跳ね上がったときの位置エネルギーの関係式と同じになる。図は臍と環境があれば、環境より低温の場所から熱を環境に汲み上げることが可能なことを表わしている。

(6)式は図のように、高さh1 にあった重さQ1が高さ0の床(環境)に落ち、その衝撃が、バネなどのしくみによって床よりも低い高さh2 の低所(氷)に伝わり、そこにあった重さQ2 の物体が、高さ0の床に跳ね上がったときの位置エネルギーの関係式と同じになる。図は臍と環境があれば、環境より低温の場所から熱を環境に汲み上げることが可能なことを表わしている。

ここで臍の代わりに、仕事や電気的エネルギーを用いて熱を汲み上げることを考えてみよう。そのためには、(7)式において、臍の温度T1 を無限大、つまり、h1 を1とし、さらに、Q1 は仕事であるから、これをW と書き換えれば、

W>-Q2h2=Q2(T0/T2-1) (8)

となる。(8)式の右辺は環境より温度の低い温度T2 の冷熱源から熱Q2 を温度T0 の環境に汲み上げるのに必要な仕事Wの最小値を表わしている。

式(4)で定義したh(T)において、T→0とすると、h(T)→-∞となる。冷熱源の温度が絶対零度近くになると、そこから熱を環境に汲み上げるのは、無限に深い井戸から水を汲み上げるようなものであり、無限大の仕事や電力を注ぎ込む必要がある。これから絶対零度とは到達不可能な温度であることが分かる。

臍で茶を沸かすしくみが熱機関の原理を示しているのに対し、臍で氷をつくるしくみはヒートポンプの原理を示しているが、いずれも、熱の移動を、重力場での物体の落下と跳ね上がりになぞらえれば直観的に分りやすい。

(8)式より、

Q2/W<T2/(T0-T2) (9)

となるが、(9)式の左辺は単位仕事によって、どれだけの熱量を室内から環境に汲み上げることができるかを示し、ヒートポンプを冷房として使う場合の成績係数と呼ばれ、ヒートポンプの性能を示している。冷房の場合、T0 は室外の温度、T2 は室内の温度である。但し、ヒートポンプを冷房として使う場合と暖房として使う場合の成績係数の定義は異なるので注意しなければならない。

氷で茶を沸かせるか

天然ガスを輸入するとき、気体の状態では嵩張るので、産出国で液化して、-160℃の液化天然ガス(LNG)として輸入される。使用するときは気体の状態に戻さなければならないが、自然気化させたのでは、液化するときにつぎ込んだエネルギーが無駄になる。

そのエネルギーを回収するのに冷熱発電を用いているのだが、この冷熱発電はいわば‘氷で茶を沸かして’いることになる。つまり、今度は環境を高熱源、天然液化ガスを低熱源とし、その温度差から電力を取り出しているのである。

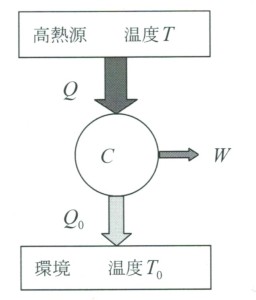

熱機関

熱機関とは、高熱源から熱を受け取り、低熱源に熱を捨て仕事を取り出す仕組みである。次の図のように、高熱源の温度をTとし、低熱源として温度T0 の環境を選ぶことにしよう。

高熱源から熱Qを受け取り、環境に熱 Q0を捨て、外部に仕事W を出し、しくみCの状態は元の状態に戻ったとすると、まず、熱力学第一法則から、

高熱源から熱Qを受け取り、環境に熱 Q0を捨て、外部に仕事W を出し、しくみCの状態は元の状態に戻ったとすると、まず、熱力学第一法則から、

Q=W+Q0 (10)

でなければならない。さらに、高熱源からしくみCに入ってくるエントロピーはQ/T であり、低熱源の環境に出ていくエントロピーはQ0/T0 である。しくみCからは仕事Wも出て行くが、仕事は温度が無限大の熱と考えられるので、それに伴うエントロピーはゼロである。熱機関内部で発生するエントロピーもあるので、しくみCが元の状態に戻るためには、

Q/T<Q0/T0 (11)

でなければならない。(10)と(11)より、

W<Q(1-T0/T) (12)

が導かれる。エントロピーの発生がなければ等号が成り立つが、等号の場合の熱機関が準静的な熱機関であるカルノー機関である。(9)式は、環境を低熱源とする熱機関の効率が1-T0/T の値を超えることはないことを示している。つまり、熱機関を物体の落下と跳ね上がりになぞらえるために、導入した熱源の「高さ」とは、熱源の温度が環境より高い場合は、その熱源を高熱源とし、環境を低熱源とする熱機関の最大効率だったのである。 臍で茶を沸かすには、臍を高熱源、環境を低熱源とする熱機関をつくり、その仕事によって、直接、水をかき回して茶を沸かしてもよいし、または、その仕事によって発電機を動かし、発電した電力で茶を沸かしてもよい。あるいは、熱機関のかわり、別のしくみ、例えば図のようなペルチェ素子に、臍と環境の温度差を与えれば、ゼーベック効果によって、直接、電気的エネルギーが取り出せるのでそれで茶を沸かしてもよかろう。

臍で茶を沸かすには、臍を高熱源、環境を低熱源とする熱機関をつくり、その仕事によって、直接、水をかき回して茶を沸かしてもよいし、または、その仕事によって発電機を動かし、発電した電力で茶を沸かしてもよい。あるいは、熱機関のかわり、別のしくみ、例えば図のようなペルチェ素子に、臍と環境の温度差を与えれば、ゼーベック効果によって、直接、電気的エネルギーが取り出せるのでそれで茶を沸かしてもよかろう。

エクセルギー

人間一人が発する熱量は約100Wの電熱器に相当する。10人寄れば1kWである。しかし、10人の人間と1kWの電熱器では、両者が発する熱の質が異なる。人間が発する熱エネルギーはほとんど役に立たないが1kWの電気的エネルギーならいろいろなことに使える。

(4)式で「高さ」として定義したh(T)は(12)式にカルノー効率としてあらわれる。h(T)は温度Tの物体から放出される熱エネルギーの質を表わしていると言える。人間が発する熱はほとんど役に立たない熱であるが、電熱器の熱は煮炊きできる役に立つ熱である。

ある高熱源に対して、低熱源として環境を選んだときのカルノー効率を、その高熱源のエクセルギー率とよび、高熱源から出た熱量と高熱源のエクセルギー率の積がその熱の持つエクセルギーである。

熱を放出する物体の温度が高いほど、その熱に含まれるエクセルギーの割合、つまり、エクセルギー率は大きくなり、温度が無限大のとき、エクセルギー率は1となり、環境と同じ温度のときエクセルギー率は0となる。力学的エネルギーや電気的エネルギーは、既に述べたように温度が無限大の熱と考えられるので、そのエクセルギー率は1である。

熱機関も、ゼーベック効果も、高熱源から受け取った熱から、エクセルギー率が1である仕事や電気的エネルギーを抽出する仕組みである。いずれのしくみも、エクセルギーが抽出されて、エクセルギー率がゼロになって役に立たなくなった熱の捨て場所、つまり、環境などの低熱源が存在しなければ、動作しない。

熱機関は高熱源と低熱源との温度差から仕事を取り出すしくみであるが、逆に仕事や電気のような質の高いエネルギーを注ぎこんで温度差を作りだすしくみをヒートポンプという。ゼーベック効果の逆現象、つまり、ペルチェ効果では、電力を消費して温度差を生じさせているので、これもヒートポンプの一種である。

エクセルギーやエクセルギーの概念は熱力学第二法則から導かれるが、熱力学よりも熱工学で多く使われる概念である。熱力学ではエントロピーのほうがよく使われるが、エクセルギーを位置エネルギーにエクセルギー率を高さになぞらえることによって、熱現象を直感的な物体の落下現象に対応させることができる。

ヒートポンプ

真夏の太陽が照りつける炎天下、通りすがりの軒下を借りて暫し涼む。車社会の最近では、あまり見かけなくなった光景だが、日向が日陰より暑いのは、今も昔も、極めて一般的な常識であることに変りはない。しかし、漫画や怪獣映画の世界には冷凍光線なるものが登場する。光を浴びせると相手がたちどころに凍りつくという代物だが、冷凍光線は熱力学の法則に反していないだろうか。

レーザーの光を当てて、原子を冷却・捕獲するレーザー冷却法は低温物理学における最先端の技術であり、それを用いて希薄ガスをナノケルビンという極限の温度まで過冷却している。光を当てて温度が下げられるとは、臍で水を冷やして氷をつくるようなもので、一見、不思議ではあるが、通常のクーラーや電気冷蔵庫にしても、電気を流せば、一般にジュール熱が発生するのに、電気を流して、温度を下げているのだから、同じ程度に不思議なはずである。

昔はガスを燃やして冷却するガス冷蔵庫なるものがあった。当時の電気冷蔵庫はモーターやポンプなどの回転部分の性能が悪かったため、振動が大きく音もうるさかったが、さらに冷媒として、有毒なアンモニアを循環させていたため、振動によって配管が破れ、アンモニア漏れによる一家全滅という悲惨な事故も発生していた。

一方、ガス冷蔵庫は回転部分がないので、静かではあるが、ガスを燃やすので、排気の問題があり、モーターやポンプの性能が上がると、ガス冷蔵庫は電気冷蔵庫にとって代わられていった。現在では、キャンピングカーなど、一部を除いて、ガス冷蔵庫は使われていないが、その原理は冷房に応用され、東京ドームなどの大型施設はほとんどがガス冷房を取り入れている。

ガス冷房やガス冷蔵庫はガスを燃やして温度を下げているのだが、さらに音のエネルギーを使って、ものを冷やす音響冷凍という技術もある。電気冷蔵庫やガス冷蔵庫も、そしてレーザー冷却や音響冷凍も、いずれも、臍で氷をつくる場合の力学模型で表され、電気やガスやレーザーなどのエクセルギーによって低温部から環境に熱を汲み上げるヒートポンプとなっている。仕事を加えることによって、熱機関の作業物質を逆循環させると、低熱源から高熱源に熱を汲み上げるヒートポンプとなる。

エァコン

エァコンは、夏、冷房として使う場合は、温度の低い室内から温度の高い室外に熱を汲み上げ、冬、暖房として使う場合は、温度の低い室外から温度の高い室内に熱を汲み上げているが、いずれもヒートポンプになっている。夏、冷房するにはヒートポンプ以外にないが、冬の暖房にはヒートポンプを使わなくても、電熱器を使用しても暖房できる。しかし、ヒートポンプであるエァコンでの暖房の方が優れている。

もし、エァコンが1kwhの電気的エネルギーを消費したとすると、それは最終的には860kcalの熱になり、それは室内に供給される。しかし、エァコンの場合、室内に供給される熱量はそれだけではなく、室外から室内に汲み上げられた熱量がプラスされる。これに対して、電熱器を用いて1kWhの電気的エネルギーを使って部屋を暖める場合、そのエネルギーは860kcalの熱に変わるが、それより多くの熱を室内に供給することはできない。つまり、暖房器具として電熱器を使うのは、電気の持つ、熱を汲み上げる能力、エクセルギーを無駄にしていることになる。

ベレーゾフ・ジャボチンスキー反応

化学反応系は一般に非線形で、いくつかのイオンが互いに反応し合っている。ベローゾフ・ジャボチンスキー反応(BZ反応)と呼ばれる化学反応では、ビーカーの中での溶液の色が周期的に振動する。また、シャレーのなかでこの反応が起きれば、ひとりでに2次元のパターンが現れ、それが成長する。

ベローゾフがこの現象を発見したとき、彼は論文を投稿したが、当時の化学会は、そのような現象は熱力学第二法則に反し、起こるはずはないとして、掲載を拒否したという。化学反応は非平衡状態から平衡状態へ向かって一様に進むのみで、振動することはないと判定されたのである。

自分の発見が認められなかったベローゾフは失意のうちに亡くなり、その後、ジャポチンスキーがこれを再発見したため、この現象は二人の名にちなんで名づけられている。

一定圧力のもとでの化学反応はギブスの自由エネルギーを極小にする向きに進み、極小になると平衡状態となって反応も停止する。

系全体の自由エネルギーは平衡状態に向かって単調に減少するだけだが、系のなかでは複数のイオンが相互作用しているため、すべてのイオン濃度が平衡状態に向かって単調に変化するとは限らない。全体の経済が落ち込んでいく不況の時代にも、なかには儲かる企業がでてくるのと同じである。

化学系や生態系のように、いくつかの要素が相互作用している複雑系には、安定で規則的な振動が現れることがある。BZ反応も、折れて先端が太くなったヘロンの噴水の脈動と同じく、リミットサイクルと呼ばれる非線形振動である。

砂に書いたラブレター

1950年代の終わりに、パット・ブーンが歌ったヒット曲の題名である。砂に書いた文字や絵は波に洗われ、やがて消えていく。しかし、形あるものは壊れ、記憶や情報は失われることが熱力学第二法則のすべてであるなら、文字を知らない猿から進化し、恋人の去った渚に一人、砂にラブレターを書いたパット・ブーンは、その存在自体が第二法則に反しているのだろうか。

クラウジウスの原理は、他に痕跡を残さず、ただ一つの熱源から取り出した熱をすべて仕事に変えるマックスウェルのデモンや第二種の永久機関の存在を否定している。しかし、パット・ブーンはマックスウェルのデモンでも第二種の永久機関でもない。彼は、食事をし、排泄しているが、それ以外にも、絶えず呼吸し外気に体熱を放出しているのであり、砂浜の砂以外には一切痕跡を残すことなく、ラブレターを書いたのではない。

ポッチャン便所からの生命観

物は重力の法則に従って単に落下するのみでポッチャン便所の跳ね上がりが起きないなら、熱は高温から低温に向かって流れるだけで、臍で茶を沸かすことができないなら、さらに化学反応において、すべてのイオン濃度が平衡状態の濃度に向かって単調に変化するだけであったなら、我々も含めてそこから生命が生まれることはなく、世界は面白くないものになっていたに違いない。

水も空気もない月は「ポッチャン便所のしくみ」を作ることができず、太陽光のエクセルギーを無駄に消費しているのに対し、地球は、重力と大気と水の存在によって、太陽を高熱源、宇宙を低熱源とする巨大な熱機関となり、太陽光のエクセルギーを活用し、そこでの物質循環を可能にしているのである。

人間は創造主によって創られたと信じる創造説信者は、進化論は熱力学第二法則に反するから間違いだと主張しているという 。それなら、第二法則に反することなく、人間をはじめ万物を創ったという創造主とは、一体、何者だったのだろうか。

「フルヤノモリ」という昔話がある。泥棒よりも狼よりも恐ろしく、なぜか雨の夜に限って現れ、泣く子をさらって連れていくという妖怪フルヤノモリ。しかし、その正体は、実は、古びた藁葺き家の天井から、ぽたりぽたりと落ちてくる雨漏りであったという話である。創造主も、もしかしたら、その正体は、昔、我々が、毎日のようにトイレで悩まされていた、あの跳ね上がり現象ではないのだろうか。

生命はポッチャン便所のしくみによって生まれ

ポッチャン便所のしくみによって進化し

そして今我々はポッチャン便所のしくみによって生き

そのしくみが機能しなくなったとき死を迎える

ニュートンとカルノーとポッチャン便所

夭折した天才 、サディ・カルノーが、その著書「火の動力、および、この動力を発生させるに適した機関についての考察」のなかで発見したことは、熱機関の効率、つまり、熱力学的ポッチャン便所のしくみの、その跳ね上がり効率に理論的限界が存在することを示したことであり、それは、カルノーの死後、エントロピーの概念を生み、熱力学第二法則の成立を経て、熱力学の完成に繋がっていったのである。

かつて、二重の意味で悩まされたポッチャン便所には、ニュートンの万有引力の法則とともに、カルノーの熱機関の理論が隠れていたようだが、雪隠(せっちん)とも呼ばれ、家の隅にあったポッチャン便所からとび出し、縁側の廊下から座敷を走り抜け、風呂場に駆け込むことはあっても、アルキメデスにはなれなかった少年の日から50余年、その間、物理学を志すも、ついに叫ぶことのなかった一言を、定年退職を迎えた今、叫んでみたい。‘Eureka!’

道は在らざるところなし ― 荘子

(2010年3月5日 筆者の長崎大学環境科学部退職記念最終講義「ポッチャン便所からの熱力学」より)

コメント