まるで幽霊のように、われわれの体も、そして地球も、あらゆる障害物をすり抜けることのできる不思議な素粒子ニュートリノ、物質とほとんど相互作用をしないため、検出するのが難しく、さらに質量を持つかどうかも、最近まで不確かであったこの素粒子に広大な宇宙の謎を解く鍵が秘められているという。

スケールの点で、対極に位置する宇宙物理学と素粒子物理学とが深く関わりあっているように、一見、無関係に思える文学と物理学の間にも、何かの共通性が存在していないだろうか。ミクロな量子の世界では不確定性原理によって互いに結びついている時間とエネルギーは、マクロな世界でも、エントロピーを介して相補的である。文学に描かれている無常観は物理における熱力学的世界観そのものである。時間とエネルギーの観点から、文学と物理学とを対比しながら考察してみよう。

方丈記

ゆく川の流れは絶えずして しかも もとの水にあらず よどみに浮かぶ うたかたは かつ消え かつ結びて 久しくとどまりたるためしなし 世の中にある人とすみかと、またかくの如し ・・・・・中略・・・・・・ あしたに死し ゆふべに生るるならひ ただ水の泡にぞにたりける 知らず 生れ死ぬる人 いづかたより來りていづかたへか去る

― 鴨長明 ―

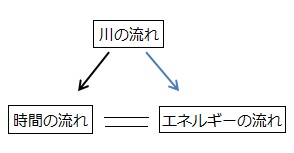

定めなきが世の定めだろうか。停止することのない時の流れのなかで移ろう人の世のさまを、水の泡に、あるいは朝顔に譬えた方丈記は、時代を超えて後世まで読み継がれていくのだろうか。古来、川の流れは、人生や歴史における時間の流れの比喩として、随筆や詩歌などの文学に描かれてきた。論語にも「子、川のほとりに在りて曰わく。逝く者はかくの如きか、晝夜を舎(や)めず。」とある。孔子は流れる川に世の写しを見たのだろうか。

鴨長明も、当然、論語を読んでいたと考えられるが、世の無常をさらに見事に謳いあげた方丈記の冒頭の部分について、川の流れを、まずは時間の流れではなく、エネルギーの流れと解して、熱力学的な考察を試みてみよう。

川に泡や渦が次々と発生し、また消えてゆくのは、川の流れが水の粘性や岸との摩擦のため、よどみをなすからである。流れのない静かな湖には渦や泡が生じることはない。また、流れがあっても、粘性のない完全流体、つまり、転移温度以下の液体ヘリウムのような超流動状態では、渦や泡が自発的に生じることはない。

川の流れをエネルギーの流れと考えれば、そこにできる泡や渦は、エネルギーの散逸に伴って生じる動的な構造、即ち、プリコジンのいう散逸構造ということになる。散逸構造とは、例えば、温度勾配の中に生じる流体の渦のようなものである。渦のなかでの個々の分子の運動は単に乱雑な熱運動のみではない。巨視的な数の多くの分子が揃って運動することにより渦が形成されている。熱の流れを遮断すれば渦はたちまち消滅し、運動は熱運動のみとなり、系は熱平衡となる。散逸構造は非平衡のなかでしか生きながらえることはできない。

散逸構造の具体例としては木星の大赤斑がしばしば挙げられている。ケルビン-ヘルムホルツ収縮によって発生したエネルギーが木星の内部から宇宙へ放出され、その流れのなかで木星の巨大台風である大赤斑も維持されているのである。また、散逸構造の身近な例としては、椀のなかの熱い味噌汁などに生じるベナールセルと呼ばれる細胞状の紋様があるが、それは地球規模においても、衛星写真の雲に見られることがある。

海と陸との温度差が原因となって海岸に生じる散逸構造に離岸流があるが、それを知っているか否かで生死を分けることがある。離岸流は岸から沖に向かって流れる海水の「通り道」であり、毎年、離岸流に遭っての死亡事故が発生している。海から陸に向かう海風に押されて、波が岸に向かい、海岸に海水が打ち上げられると、行き場を失った海水は、岸から沖に向かう流れの速い通り道をつくる。

離岸流は速さが秒速2mにも達し、泳ぎが達者でも、それをまともに遡って岸まで泳ぎ着くことは無理である。離岸流に遭ったときは、その「道幅」は10mから30m程度であるから、一旦、海岸線に平行に泳ぎ、離岸流の通り道から脱出したあと、そこから波と一緒に海岸に向かって泳げばよい。離岸流は知らないと危険であるが、サーファーは海岸から沖に出るのに離岸流を利用しているそうである。

離岸流の原因となる海風も陸地と海との温度差によって起こるので、離岸流もベナールセルなどと同じく結局は温度差によって起こる散逸構造である。統計力学の大家で日本物理学会の会長にもなった鈴木増雄氏は、ブラジルの海岸で一人遊泳していたとき、離岸流に遭い死の恐怖を覚えたそうである。そのとき、理論物理学者は、沖に流されながらも、離岸流の構造とそれを乗り切る方策を必死で考え、それが散逸構造であることに気づき、危うく命拾いをしたという 。まさに「学」は身を助く。

運動と活動

巨視的な数の分子が揃った運動をしていても、すべてが散逸構造とは限らない。超流動状態の液体ヘリウム中の渦や超伝導状態での永久電流などは散逸構造ではない。これらの構造は自発的には生じないが、一旦、何かの手段で生じさせると、エネルギーを散逸しないので、超流動や超伝導の状態が続く限り、エネルギーが補給されなくても消滅することはないからである。また、土星などの惑星リングも散逸構造ではない。

惑星リングは形成される過程ではエネルギーの散逸を伴うが、出来上がったのちは、エネルギーの散逸はないからである。超流動も超伝導も惑星リングも運動はしているが、活動はしていないことになる。活動にはエネルギーの散逸が伴う。

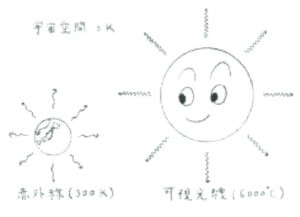

太陽エネルギーは宇宙空間に向かって6000Kのスペクトルの光として絶えず光速で放出されている。そのうちの僅かではあるが、地球に一旦捉えられたエネルギーはすぐには再放出されず、地球の中で回り道をし、そのあとで赤外線となって宇宙空間へと流れていく。地球は太陽エネルギーの流れの中にできたよどみであり、そこにいろいろな散逸構造が造られることになる。生命も太陽エネルギーの流れに晒された地球という非平衡系のなかに生じた散逸構造とみなすことができよう。

1953年にユーリーとミラーは、放電によってビーカーの中でアミノ酸を合成したが、自然界の巧妙な仕組みは、太古の海のなかで、彼らと同様な実験に成功したと思われる。太陽エネルギーの流れは地球の自転とあいまって大気循環という散逸構造をつくり、それが引き起こす静電気の放電によって、30数億年前、まず、アミノ酸が合成されたのであろう。

かつて地球の自転は今よりも速く、さらに、月は地球に近かったため、強い起潮力によって、太古の海は荒れ狂い、激しく海岸に打ち寄せる波が作る海の泡の、その膜の中で、ジグソーパズルを組み立てるように、さらにアミノ酸からDNAが造られたに違いない。

ミミズもオケラもアメンボも、ブッシュもフセインも金正日も、地球に生きるものすべてが、ゼウスの雷(いかずち)が降り注ぐ、巨大な月の輝く太古の浜辺で、打ち寄せる波の泡から生まれた美と愛の女神の末裔なのである。

帰らざる河

さらに地上に降り注ぐ太陽エネルギーの一部は炭酸同化作用によって化学結合のエネルギーとして固定され、食物連鎖や腐食連鎖の中で、様々な生き物の間を巡りながら代謝エネルギーとして散逸する。散逸せずに動植物の体内に残った化学結合のエネルギーは石油や石炭などの地下資源として保存される。

また、水の循環のエネルギーと化した太陽エネルギーは、大地に川を造り、その流域に古代文明を形成する。地下資源として蓄えられた太陽エネルギーもやがて発掘され、その散逸が今日の文明をもたらすことになる。いずれにせよ太陽エネルギーは最終的には絶対温度3Kの冷たい宇宙空間へ向かって散逸する。

量子論によれば、光の粒、つまり、光子のエネルギーは振動数に比例する。太陽エネルギーは粒の大きなエネルギーの可視光線として地球に入射し、地球から出て行くときは、シュレッダーに通した書類のように、砕かれて小粒のエネルギーの赤外線となっている。

太陽から宇宙空間へ光速で向うエネルギーの絶えざる流れの中の、地球というよどみに浮かび、消えては生れるうたかたの散逸構造、人も国家も文明もその一つに過ぎないのである。この場合のエネルギーの流れは、質の劣化、即ち、散逸を伴った流れである。太陽エネルギーの流れのなかの地球というよどみに、いろいろな構造が造りだされ、それが維持される代償として、太陽エネルギーは、可視光から赤外線へと、その質を劣化させているのである。

鴨長明が時間の流れになぞらえた川の流れも長期的に見れば循環している。山から流れ海に注いだ水は気化熱を奪い、蒸発して上空へのぼり、潜熱を宇宙空間に放出し、再び雨となって地上に降りそそぎ、海へと川を流れ下る。水とともに川を陸から海へと流れ落ちた養分も、生き物によって陸地に戻される。川を遡上する魚とそれを捕らえる動物によって山や森林は養分を供給され、海から餌を得る鳥の排泄物は陸地の肥料となる。物質は循環することができるが、そのために使用されたエネルギーや時間は循環も逆流もしない。

もし、マックスウェルのデモンが現れ、太陽から地球を経て、暗黒の宇宙へと向かうエネルギーの流れを逆流させたなら、時間も過去へと巻き戻され、想い出の渚にもう一度あの夏の日の青春が帰って来るのだろうか、熱いときめきとともに。

愛は帰らざる河の旅人

流されて嵐の海に消えたまま

―映画「帰らざる河」より―

春望

国破れて山河あり

城春にして草木深し

時に感じては花にも涙を灌ぎ

別れを恨んでは鳥にも心驚かす

―杜甫―

唐は乱れ平家は滅び、そして、また、ソビエト連邦が歴史のうねりのなかに消えてゆく。人の世の常なきに比べれば、季節とともに移る山の色は悠久の時を巡り、流れる河は水を湛えて海へと注ぐ。しかし、最近ではその自然さえも人の手によって造りかえられていく。兎追いし彼の山は削り取られてレジャーランドとなり、小鮒釣りし彼の川に今は棲む魚はなし。ふるさとの美しき天然も多感な少年の日の思い出を残して、ひとつ、またひとつと消えてゆく。

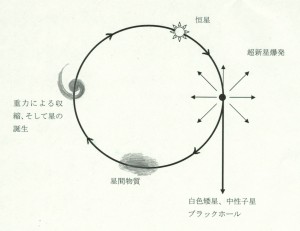

真の永遠はどこにあるのだろうか。夕べに沈み、朝また昇る太陽も核融合のエネルギーを使い果たしたとき、その輝きを失う。やがて、太陽は赤色巨星と化し、金星の軌道さえも飲み込むほどに膨れ上がり、ガスを宇宙空間へと撒き散らす。その後の太陽は収縮して小さくなり、高密度の天体、白色矮星として、静かな余生を送るという。

さらに重い星の終末は劇的である。いくつかの客星の出現が藤原定家の明月記や中国の宋史天文誌に述べられている。なかでも、1054年7月に現れた客星は当時の人々を驚かせたようである。異常に明るい星が、突如として、おうし座の角のあたりに現れ、2年間程見え続けたという。最初のうちの三週間は、昼間でも確認できたそうである。客星とは、恒星がその長い一生を終える時の爆発現象であり、今日では超新星爆発と呼ばれている。

最近では1987年に、大マゼラン星雲で起こった超新星爆発が南半球で観測されている。このとき、爆発によって放出されたニュートリノは裏側から地球を突き抜け、岐阜県の鉱山跡の地下に建設されているニュートリノ検出装置カミオカンデで検出された。電気的に中性で、弱い相互作用しかしないニュートリノは物質とほとんど相互作用をしないので、それを捕らえるのは、樹の根っこに躓くうさぎを待つようなものだが、たくさんのうさぎが駆けてきて、その通り道にたくさんの切り株があれば、何羽かのうさぎは捕まるだろう。

1987年の超新星爆発のときには、地球上で1cm2あたり100億個という莫大な数のニュートリノが飛来したと考えられているが、そのうち、11個がカミオカンデで待ち受けていた3000トンの純水の「樹の根っこ」に躓き、その際、ニュートリノによってたたき出された電子の発光するチェレンコフ光が光電子増倍管で観測されたのである。

チェレンコフ光とは超光速の電子が発する光の衝撃波である。ジェット機が超音速で飛ぶと、爆音とともに家の窓ガラスが割れることがあるが、これは音の衝撃波である。相対論によれば、真空中では、何者も光速を越えることはできないが、水中では光速が遅くなるので、電子の運動エネルギーが充分大きければ、電子の速度は水中の光速を超えることが可能となる。

地球から6500光年程離れたところに、カニ星雲という、秒速約千キロメートルの速さで現在も膨張を続けている星雲がある。カニ星雲の中心部には、1秒間に30回転という高速で自転している超高密度の天体、中性子星が存在する。中性子星が発する電磁波を地球から観測すると、周期的なパルスを発しているかのように見える。このカニ星雲こそが1054年に現れた超新星爆発の残骸なのである。

星は重力によって自らを押えつけている。押える力は星の内部に進むほど益々強力となるが、それを支えているのは、星の内部での核融合反応による発熱である。チャンドラーセカール限界を超えた質量の星がやがて核燃料を使いきると、支えをなくした星の内部は急激に収縮し、それに伴い、莫大な量の重力エネルギーが一瞬にして開放される。星の表層部分も内部の重力崩壊に続いて収縮しようとするが、星の内部が放出する重力エネルギーによる衝撃波のため、逆に外に向かって吹飛ばされる。これが恒星の爆発、即ち、超新星の出現である。

中性子星は、元の星の中心部が重力崩壊によって押し潰されてできたものであり、高速で自転しているのは、収縮した後も、初めの角運動量を保持しているからである。また、中性子星の周囲に形成される膨張星雲は元の星の吹飛ばされた表層部分である。

恒星も、やがては年老い、自らの重力を支えきれなくなった時、カニ星雲と同じ運命を辿る。人、国家、文明はもとより、夜のしじまに星座をなしてきらめく星さえも、「砕け散るさだめの星たち」(谷村新司:昴)であり、「盛者必衰のことわり」から逃れる術はない。

恒星の華々しい死の瞬間である超新星出現の後に残されるのは膨張星雲と中性子星やブラックホールなどの超高密度の天体である。膨張星雲は、やがて星間物質へと還元され、新しく生まれてくる星の材料となる。一方、核融合のエネルギーを失い、極限まで押し潰され、重力のエネルギーをも失ってしまった超高密度天体に、再び核融合の灯がともることはない。宇宙もまた輪廻と解脱の世界のようである。

わが母の教え給いし歌

母が私に此の歌を教えてくれた昔の日

母は涙を浮かべていた

今私が此の歌を子供に教える時となり

教える私の目から涙が溢れる

―A.ヘイドーグ(訳:堀内敬三)―

ボヘミアの抒情詩人の詩にチェコのドヴォルザークが作曲した美しい旋律の歌曲である。時が過ぎ、子供が親になり、かつて親が流した涙を自分が流すとき、初めて生きることの喜びや悲しみを知るのだろうか。

世代交替は、人間に限らず、生きているもの、また活動しているものなら、あらゆる階層においてみられる。我々の体を形成している細胞は、一部を除いて、代謝エネルギーの流れのなかで、絶えず世代交替を繰り返す。

古い細胞は死に、新しい細胞がまた生まれてくる。しかし、我々自身は老化するのみで決して若返ることはなく、やがて死を迎える。そこには、細胞の世代交替といういわば輪廻と、我々自身の老化、そして死という解脱が存在している。

人間個人の死もまた世代交替の一つである。親から子への世代交替の中で文化が受け継がれ発展していく。35億年の長い生命の歴史のなかで、生命も世代交替を繰り返すことにより、子孫を残し、進化してきたのである。そして生命を育む太陽もやがては核融合のエネルギーを宇宙空間に光として散逸させながら老化して、死んでいく。

太陽の老化と死も、広大な宇宙のなかで次々と繰り返される恒星の世代交替の一コマでしかない。星の誕生と活動そして死にもエネルギーの散逸が伴う。そのエネルギーはビッグバンによってもたらされた宇宙の重力エネルギーと核融合のエネルギーである。宇宙全体も、星の世代交替により、これらのエネルギーを光として散逸させながら、老化していくのである。

あらゆるエネルギーの根源がビッグバンなら時間の始まりもビッグバンである。ビッグバンに始まるエネルギーの流れは星のエネルギーへと枝分かれし、そのひとつの太陽のエネルギーはさらに生物のエネルギーそして細胞のエネルギーの流れと細かく分かれしていく。エネルギーの流れがフラクタル構造をしているなら、熱力学的時間の流れも、宇宙の時間のなかに、星や太陽の時間があり、その中に地球の生態系の時間、さらにまたその中に人の時間、そしてまたまたその中に細胞の時間というように、同じくフラクタル構造をもつことになる。

宇宙や生命は時間のなせる業であります

―イリヤ・プリゴジン―

ここでの時間は、もちろん、ニュートン力学におけるパラメーターとしての時間ではなく、熱力学的時間である。「時間」を「エネルギーの流れ」と置き換えれば、プリゴジンのこの言葉の意味がより明確になろう。時間とは熱力学ではエネルギーの流れである。

徒然草

あだし野の露消ゆる時なく

鳥部山の烟立ちさらでのみ

住みはつる習いならば

いかにもののあわれもなからん

世は定めなきこそいみじけれ

―兼好法師―

無限に広く永遠に変らぬものと思えた宇宙も、エントロピーを生成しながら年老い、遂には星も銀河もあらゆるものがシェイクスピア悲劇の結末のように死に絶えるのだろうか。生者必滅、会者定離の世に生きていかなければならない宿命を我々はいかに受けとめればよいのだろうか。赤い夕日が校舎を染めていた詰襟の頃、時を超えて出会った先達の言葉を熱力学的に解釈してみよう。

人はあだし野の露と消え、故人との思い出を語る縁者も、火葬場の烟が拡散して薄れていくように、いつしかいなくなる。だが、そのために、ものの情趣というものはある。エントロピーを生成しない世界には、老いてゆく寂しさや死の悲しみがないかわりに、生まれる喜びも成長の楽しみもない。不変な世界とは、可逆的で無味乾燥な力学的世界か、さもなくば、すでに熱平衡に達してしまった寂滅寂静の世界である。我々の住む世界は、ビッグバン以来、絶えずエントロピーを生成し続けてきた後戻りのできない世界である。

熱力学第2法則こそは、定めなき世の定めであり、エントロピーの生成が、一刻たりとも流転して止まぬこの世界に、生命をはじめとして、はかなくも面白い、諸々の構造を創りだすのである。世は定めなきこそ、いみじけれ。」

散逸構造と平衡構造

自然界のエネルギーの流れのなかで、秩序を持った構造がひとりでに生じる。我々自身も原子や分子の単なる集合ではなく、生命が地上に現れて以来、長い進化を経て、到達した構造である。エントロピーの増大が規則性や構造の消失を意味するにも関わらず、構造や秩序の形成にとっても、エネルギーの散逸、つまり、エントロピーの散逸が深く関わっている。

構造が形成されるためには、エントロピーは減少しなければならないが、それはエントロピーが消滅したのでなく、系がエントロピーを外部に放出したため、系のエントロピーが減少し、規則性が増したのである。外部にエントロピーを放出し構造を形成するにはエネルギーの流れは不可欠であり、全体のエントロピーは増大している。

構造には動的構造と静的構造がある。前者は活動によって散逸したエネルギーを常に外部から補給する必要があるので、非平衡状態のなかでしか生き長らえることはできない。これが散逸構造である。一方、自然界には雪の結晶や惑星リングなどの美しい静的な構造もひとりでに創られる。静的構造も創られるときと成長の過程では、非平衡状態のなかでエントロピーを外部に捨てているが、一旦、出来てしまえば、エネルギーの散逸がないので、平衡状態においても存在しうる。そのため、静的構造は平衡構造とも呼ばれている。

コンピューターのメモリーには、電源を切ると消えてしまうものと電源を切っても消えないで残るメモリーがある。前者は散逸構造として記録され、後者は平衡構造として記録されている。人の記憶にも同じく二種類があるようである。記憶は時とともに薄らいでいくのに、人は年を重ねるにつれ、なぜか、現在よりも過去に執着するようになる。遠い青春の日の思い出も忘却というエントロピーの生成によって脳裏に形成されてしまった平衡構造だろうか。

野ずえにのこる遅咲きの花は

あでやかな初花よりも愛らしく

哀しい夢のよすがともなる

人のわかれのときもまた

あまい出会いのときよりふかく

こころにのこるときもある

―プーシキン詩集―

コメント

「往く川の流れは…」から、貴殿の小論に行き着きました。熱力学の観点から敷衍したお考えに興味を感じました。彼は天才的な哲学者でもあったのでしょうが、共鳴される方が居られたという事は、昔の方々は、色々なものをを見ながら、ご自分で時間をかけて、しかも細部に拘泥することなく、客観的に思考を重ねる事が出来たのかといつも感心しています。

最近の山中伸弥先生のお話を伺っても、遺伝情報の複製、初期化等の面でも、「往く川の流れは…」の哲学が共通原理として理解できるように勝手に思っています。

もっとも、こうした当てはめ方は、マイナーな思考で、普遍性は無いかもしれませんが…

山崎隆一郎様

コメント有難うございました。これからも文学を取り入れた物理のエッセイを書き続けていきたいと思いますので、今後もお暇なときに、アクセスして頂ければありがたいです。